L'idea

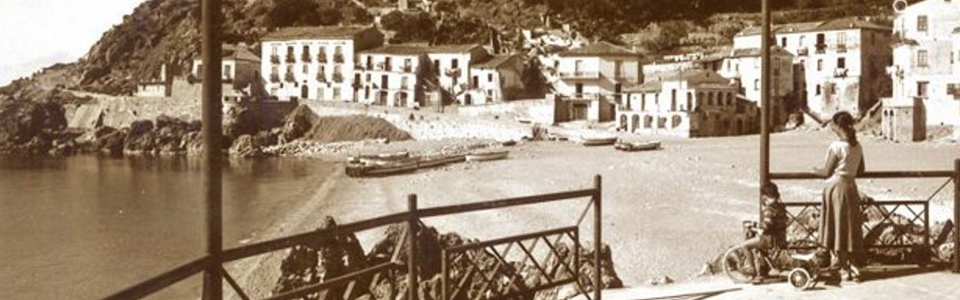

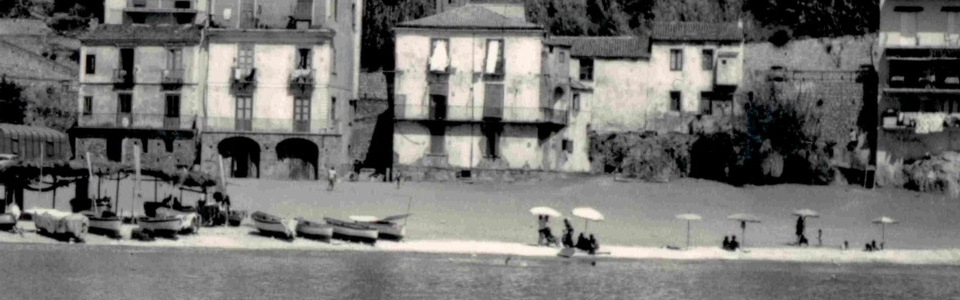

L’intento con cui nasce e, si spera, si svilupperà questo sito è quello di unire alle discrete facoltà delle nostre memorie personali la speranza di condividere, con chi ne sente come noi il bisogno, le esperienze passate, i ricordi e le testimonianze attraverso le quali porre argine alla inesorabile liquefazione della civiltà marinara di Maratea.

Fermare, anche solo attraverso il web, la fine dichiarata di un mondo che non c’è più e cercare di trasmettere nuovo impulso almeno al consolidamento di una memoria storica condivisa è il nostro immodesto obiettivo. Così, prendendo in prestito le parole di Guillaume Faye, potremmo dire che anche nella nostra società “l’uomo si è via via snaturato, perdendo il contatto con il mondo fisico, con il fuori-di-sé e con sé-stesso, appare sempre più un universo senza storia, senza radici, economicista ed anonimo, in seno al quale relazioni astratte, contrattuali, calcolatrici civiltà costituiscono i legami viventi, affettivi, storici, politici che fondano i popoli”. Per questo il recupero di uno “spirito arcaico, cioè premoderno, …che restauri valori ancestrali, quelli delle società di ordine(i)” è elemento fondamentale per iniziare la sfida per la conquista di quel futuro altrimenti precluso alla speranza dalla palude sociale che ci attanaglia.

E noi, pur consapevoli dell’inarrestabile quanto rapido evaporare di quel mondo di relazioni che trasmetteva oralmente i valori e il sapere, vogliamo offrire il nostro contributo a salvare il salvabile di quella civiltà marinara che, almeno fino a metà anni ’70, si è tramandata da secoli. Non siamo sicuri che le prossime generazioni di portaioli avranno in dote la conoscenza dei luoghi, la padronanza di un dialetto marinaresco ricco di termini e significati, la dimistichezza in mestieri ormai in disuso. Né siamo sicuri che fra venti, trent’anni, scomparsi i testimoni diretti di tante storie, un nome, un luogo, possa suscitare un ricordo, un pensiero a come eravamo e, soprattutto, chi eravamo; ma per capire dove possiamo andare è necessario sapere chi siamo stati e comparare questo con ciò che siamo adesso e quello che desideriamo essere.

Quindi solo se non consideriamo la Tradizione come una venerabile reliquia e la memoria storica come mero esercizio mnemonico ed operiamo attivamente quella forma di resistenza collettiva alla morte propria del tramandare, possiamo dire di non appartenere a quella generazione a cui Pessoa notò di appartenere: “generazione che ha perduto tutto il rispetto per il passato ed ogni credenza o speranza nel futuro. Viviamo perciò il presente con la fame e le ansietà di chi non ha altra casa.”

Ecco, allora, l’obiettivo di queste pagine: lasciare aperta una porta, la porta di quel fondaco tante volte varcata in gioventù, da cui si entrava in un mondo fatto di fatica e ingegno, sudore e vàsuli chiatràti e ùmmiti.

In questa sezione illustriamo le varie parti della barca in legno,usata dalla marineria del Porto, in dialetto portaiolo e le azioni relative al governo della stessa. Solitamente i pescatori del porto solevano ordinare le proprie imbarcazioni “Vuzzu” (gozzo) o “lanza” (lancia) o a Sorrento o a Castellabate in provincia di Salerno.

Tutte le nuove imbarcazioni venivano riportate in un Registro del Compartimento Marittimo di Pizzo di cui faceva parte la Delegazione di spiaggia di Maratea. Nel Registro la cui dicitura era “Registro delle barche, battelli ed altri galleggianti non muniti di atto di nazionalità” (vedi foto) erano indicate: il numero d’ordine, la data d’iscrizione nel Registro, il tipo di barca, il tipo di licenza, luogo e anno di costruzione, il Conduttore, il Proprietario e il nome dell’imbarcazione.

Cliccando sul nome della parte compare la foto relativa (se disponibile).

- Carrinòzzu (dal lat. Carina) = Chiglia (dal fr. Quille), trave longitudinale da poppa a prora, generalmente di olmo, faggio, rovere, quercia.

- Taulàma o Fasciàma = Fasciame (dal lat. Fascis=fascio)

- Cinta = fascia più alta della murata di una barca che si innesta con il ponte di coperta. (dal lat. Cinctus=cingere)

- Scàrmu = Scalmo (dal lat. Scalmus, dal gr. Skalmòs derivato dalla radice skàllo = scavo)

- Fàrchi = Falca. Negli scafi in legno, tavola ricurva che corre lungo la parte superiore della murata rialzandola, in modo da impedire che l’acqua entri di sottovento. [Dal gr. Phálkés= costa di nave].

- Prùda = Prora. L’estremità anteriore della nave o di un’imbarcazione. [Dal genovese prua, forma fonetica regionale del lat. prora]

- Pùppa = Poppa. L’estremità posteriore d’una barca, d’una nave. [Dal lat. puppim].

- Rota ‘i prùda e ‘i pùppa = Ruota di prora e di poppa. L’elemento strutturale che costituisce la continuazione della chiglia nella prora e nella poppa dello scafo: navigare in fil di ruota.

- Allèmu = Alleggio, zaffo(tappo) o allievo (da allevare – levare acqua): Foro praticato nella parte centrale della carena delle piccole imbarcazioni, per far defluire l’acqua che possa esservi rimasta quando la barca viene tirata in secco. [Dal fr. allège, der. di alleger ‘alleggiare’].

- Cuntrallèmu = Alleggio di prora.

- Pirtùsu ‘i l’albiru = Mastra. Foro per allocare l’albero.

- Albiru = Albero

- ‘Ntinna p’ ‘a vila = Antenna da vela. Nell’attrezzatura velica, asta orizzontale di sostegno della vela latina.

- Buccatùra = Parte interna della prora [Lat. bucca ‘guancia’ e poi ‘bocca’].

- Staminàle = Ordinata. Nella costruzione navale, sezione trasversale della carena, con l’ossatura (o costa) dello scafo corrispondente. [dal gr. Stamìn, ìnos, trave, montante]

- Cuntranèrvu = Contronervo. Fascia su cui poggia il pagliolo.

- Pagliòlu = Pagliolo. [Der. di paglia]. Il fondo interno di un’imbarcazione, costituito da tavole amovibili. La piattaforma di tavole di legno su cui venivano collocati i pezzi di artiglieria dei velieri.

- Tàvula a matèra e Vàngu = Baglio. Trave di sostegno del ponte della nave e di collegamento delle murate. [Lat. baiülus ‘portatore, facchino’]nel gozzo “banco” . La tavula a matera potrebbe essere anche intesa come paratia di mezzeria fra poppa e prua.[Lat. Materium, da matera ossia materia (in questo caso legno).

- Mussatèlli = Biscia. Serie di buchi sulle ordinate a filo interno di carena per convogliare l’acqua di sentina verso prora o poppa. Forse da muso, piccolo muso.

- Zangùni = Ordinate a “V” sia a proravia che a poppavia. [Lat. mediev. zanca, affine al longob. zanka ‘tenaglia’].

- Sintìna = Sentina. La parte più bassa del fondo di un galleggiante, in cui si raccolgono le acque e ogni altro liquido.[lat. Sentinam]

- Scutillàru o scutiddàru = Scodellaio. Probabilmente dal lat. scutella. Ripostiglio di prora.

- Capuròta = Capo ruota. Parte finale della carena a prora.

- Monachetta = Monachetto. Piccola bitta. Nell’attrezzatura navale, ciascuna delle bitte a cui si avvolgono i cavi delle rizze per fissare le catene e le ancore. [Dim. di monaco]. Dal lat. tardo monachus, gr. mónakhos, der. di monázó ‘vivere solitario’, a sua volta der. di mónos ‘solo’.

- Femminèdda = Femminella. Anello di poppa in cui incernierare il timone.

- Uglia = Agugliotto. Perno che entra nella femminella del timone e ne permette la rotazione. [Der. di aguglia dal lat. Volg. Acucula dim. Di acus=ago. Grosso ago per ricucire le vele.].

- Timùni = Timone. [Lat. tardo timo –onis, der. di temo –onis] Traversa.

- Iàcciu = Giaccio o agghiaccio. Barra del motore. Dal gr. Oiax,-kos “manovella del timone”.

- Muràti = Murate. Ciascuno dei due fianchi della nave, al di sopra della linea di galleggiamento. [Femm. sost. di murato; nel sign. 1, in quanto alla fine del sec. XV, per difendersi dai colpi delle bombarde nemiche, i fianchi dei grossi navigli venivano protetti all’interno da un riparo fatto di mattoni e calcina sino al parapetto].

- Sivu = Sego o sevo. Grasso per ungere le falanghe o otturare l’alleggio.[lat. Sebum]

- Sassula = Sassola, sessola o gottazza. Capace cucchiaia di legno per raccogliere a mano e gettare fuori bordo l’acqua contenuta nella sentina. [Der. di gotto Capace bicchiere per lo più fornito di manico: recipiente di raccolta dell’acqua di sentina. [Lat. guttus, forse dal gr. krthón, sorta di recipiente di raccolta dell’acqua di sentina.]

- Rimi e palilli = Remi e paletti (pala). In genere con il primo termine si indicano i remi lunghi, con i quali si vogava in coppia in postazioni contrapposte (chi stava a destra vogava il remo di sinistra e viceversa). Il secondo termine (palilli) indicava i remi corti usati dal singolo vogatore.[lat.remus]

- Cuddàri = Ginocchio. Da collare.Perché rivestito da cuoio a forma di collare su cui si lega lo stroppo.

- Stròppulu = Stroppo. Nell’attrezzatura navale, pezzo di cavo ad anello, utilizzato per legare oggetti ai quali debba esser consentito un certo movimento: per es., il cavetto che collega il remo allo scalmo. [Lat. Stroppus ‘corda’, che è dal gr. stróphos].

- Falanga = Tavola spalmata di cera o di grasso usata come scivolo per barche di legno. [Dal lat. phalanga ‘rullo’, che è dal gr. phálanks –angos ‘tronco d’albero’].

- Pàscima = Dritto di prora. Ultimo pezzo di legno della ruota di prora (anche di quella di poppa nei gozzi e lance non a poppa quadra). Forse genov. Pascima o da pascire(piccoli pezzi di legno atti a colmare gli spazi esistenti fra gli elementi di una barca in legno).

- Sgazza = Scassa. Alloggio per l’albero fra le ordinate sul fondo della sentina. Da s-cassa, ricavare una cassa per contenere. Dal lat. Capsam der. Capere, contenere.

- Vanghìttu = Mensole di sostegno del baglio. Da banchetto.

- Riturnèlli = Fascia decorativa intorno alla cinta. Ritornello, motivo.

- Nòtula = Pezzo di legno inchiodato sulla falca sul cui dorso si ricava il foro atto a contenere lo scalmo. Forse dal gr. Notos “dorso”.

- Puttagnòla = Tavola interna (serretta) di rinforzo fra ordinate e fasciame esterno. Nella lingua corsa esiste il termine piettagnula, ossia “nascosta”.

- Matèra = Ordinata che costituisce l’ossatura della barca nella sua parte verso chiglia. e’ unita con le ordinate dette “staminali” che giungono fino a termine della murata.dal lat. Materium ossia materia “legname”.it.MADIERE.

- Frisu = Forse dal lat. “phrygium” da cui fregio=decorazione.

- Supraffrìsu = Soprafregio. Tavola che copre il frisu.

- Puntìllu = Puntello. Pezzo di legno usato come puntello per sostenere la barca in posizione verticale sulla chiglia una volta tirata a secco.

- Manganèddu = Asse cilindrico (manganello) rotante in legno atto a farvi scorrere le reti ed alleviare la fatica nel salparle a bordo e a non rovinare la murata dalla barca.dal gr. manganon.

- Rocciuli = Carrucola.sostegni in legno o ferro atti a sostenere il manganeddu. A forma di “p” venivano fissate in appositi buchi sulla falca. Nel buco centrale si inseriva il maschio dell’asse del manganeddu in modo che questo potesse girare. Prob. Il nome dalla forma a riccio del legno. Dal lat. Tròchlea, gr. Trohilion, trohos. Macchina con girelle.

- Camenti = Comento. interstizio fra le tavole del fasciame riempito con la stoppa. Dal lat. Conventum “combaciamento” deriv. Di convenire “unirsi”. Anche ligure “comentu”.

- Calafatà = Calafatare. Riempire i camenti con la stoppa. Dal gr. Kalaphates o lat. Calefacere “riscaldare”.

- Caviglia = Cavicchio di legno durissimo, a forma di chiodo, per unire certe strutture degli scafi di legno. [Dal provenz. cavilla, e questo dal lat. clavicüla ‘piccola chiave’]. Buco praticato nella giuntura fra la ruota di prora e di poppa in cui si inseriva un pezzo di legno detto “caviglia” atto a rinforzare la struttura di vecchie barche e ad evitare infiltrazioni d’acqua.

- Miniu = Minio. Ossido salino di piombo, di color rosso, usato per la fabbricazione di vetri a piombo e per la preparazione di smalti e vernici antiruggine • lett. Belletto, rossetto. [Dal lat. minium ‘minio, cinabro’, di origine iberica].

- Pittura ‘a ogliu = Pittura all’olio di lino.

- Pittura ‘a virnìci = Pittura con olii di sintesi.

- Guzzu = Gozzo. Barca con taglio ottuso di prua e poppa. Dal gr. Vyo o vyso.

- Pedagna= Paramezzale. Tavole longitudinali poggiate sui madieri atte a sostenere il pagliolo e rinforzare il fondo dello scafo. Dal lat. Pedàneam femminile di pedàneus “che riguarda il piede”.

- Curritùri = Ombrinale (dal gr. Ombrinòs “pluviale”). Corridoio per lo scolo di acqua piovana.

- Truncùni= Girone. Impugnatura del remo.

- Abbunà= Abbeverare. Riempire d’acqua una barca tirata in secco in modo che il legno, dilatandosi, favorisca il restringimento del fasciame aumentandone l’impermeabilità.

| Difficoltá |

Facile |

| Preparazione |

10 minuti |

| Cottura |

30 minuti |

Ingredienti (per 4 persone)

- Seppie (gr 600)

- 2 cipolle rosse di Trope

- un aglio

- prezzemolo

- 4 pomodorini

- olio extravergine

- un cucchiaio di pepe rosso (dolce) di Senise

- un pizzico di peperoncino (a chi piace)

Preparazione

- Pulire le seppie e tagliarle a striscioline

- Tritare un bel ciuffo di prezzemolo e l’aglio

- Tagliare le cipolle a fettine

- In una padella mettere l’olio (tanto da coprire il fondo)

- Aggiungere il prezzemolo, l’aglio tritato, le cipolle ed i pomodorini (con tutti i semi) tagliati a pezzetti, il peperoncino, se piace, e aggiungere le seppie.

- Far cuocere il tutto a fuoco vivace, avendo cura di mescolare, di tanto in tanto, con un cucchiaio di legno, per circa 20 minuti

- Quando le seppie sono cotte, salare, aggiungere il cucchiaio di pepe rosso mescolando bene e facendo cuocere qualche altro minuto, a fuoco basso

- Servire qualche minuto dopo aver spento

E’ consigliabile munirsi di pane fresco e qualche bicchiere di vino bianco freddo.

La ricetta è replicabile sia con i calamari che con i moscardini.

Difrisca l’anima d’i morti.

Abbiamo il piacere di ospitare sul nostro sito, un contributo molto speciale e qualificato che l’amico Luca Luongo ha voluto gentilmente dare. Speriamo vivamente che non voglia fermarsi a questo ma che in futuro, ci voglia onorare con altri preziosi scritti.

La ricostruzione dell’ambiente, naturale e antropico, di un territorio nel passato è un passaggio fondamentale nello studio storico. Tuttavia, la complessità della materia, la scarsezza delle fonti e – bisogna anche dire – i non sempre giustificabili tecnicismi all’interno dei testi rendono questi studi poco appetibili alla dimensione divulgativa, e, quindi, più vicina ai “non addetti ai lavori”.

Per la natura di questo contributo e la sua destinazione, quindi, cercheremo di allontanarci il più possibile da questi intralci, anche se vorrà dire rinunciare alla perfetta correttezza della forma.

Con grande piacere pubblichiamo un racconto di Italia Romano che ha conseguito il Premio Narrativa al Fiuzzi d’oro 2015. Nel rivolgere i nostri più vivi complimenti all’autrice del racconto, ma soprattutto nostra carissima amica, ricordiamo l’intento con cui è nato questo sito: ospitare chi voglia contribuire a tramandare ai nostri figli e a chiunque abbia nel cuore questo borgo marinaro, le storie e le emozioni che noi, in minima parte, abbiamo avuto il piacere divivere in prima persona.

Tonino, Francesco e Aldo.