Category Archives: Storie

Salvaturi Rumanu

George Gray di E.L. Masters

Tanti voti aggiu studiatu

’U marmu ca m’anu fattu:

’Na varca cu ‘i veli ammainati, inta ‘nu portu.

A ddici ‘u veru no ffuje cchissa ‘ a distinazzìuni

Ma ‘a vita mia.

Picchì quannu l’amuri truzzulièviti ìu no rrapivi;

Truzzulièviti à sufferenza,e ìu mi sckantèvi;

Mi chiamèviti ‘u vulì divintà, e ì mi ‘mpaurèvi torna.

Vulia sulu sapì chi bbò ddici campà.

Mo’ sacciu ca s’ana aizà ì veli

Pi piglià ‘u ventu d’ ‘u distìnu,

Puru si no ssaje adduvi portìnu ‘a varca.

A circà ‘i truvà senzu ‘na vita fa gghesci pacciu

Ma ‘na vita chi no teni senzu è ‘nu turmèntu

Ca ‘nguètiti e fa murì ‘i guliu.

E’ ‘na varca ca cerchi llu mari e puru si ni tòrciti

Molte volte ho studiato

la lapide che mi hanno scolpito:

una barca con vele ammainate, in un porto.

in realtà non è questa la mia destinazione

ma la mia vita

perchè l’amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno

il dolore bussò alla mia porta, e io ebbi paura;

l’ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti.

malgrado tutto avevo fame di un significato della vita

e adesso so che bisogna alzare le vele

e prendere i venti del destino,

dovunque spingano la barca

dare un senso alla vita può condurre alla follia

ma una vita senza senso è la tortura

dell’inquietudine e del vano desiderio

è una barca che anela al mare eppure lo teme

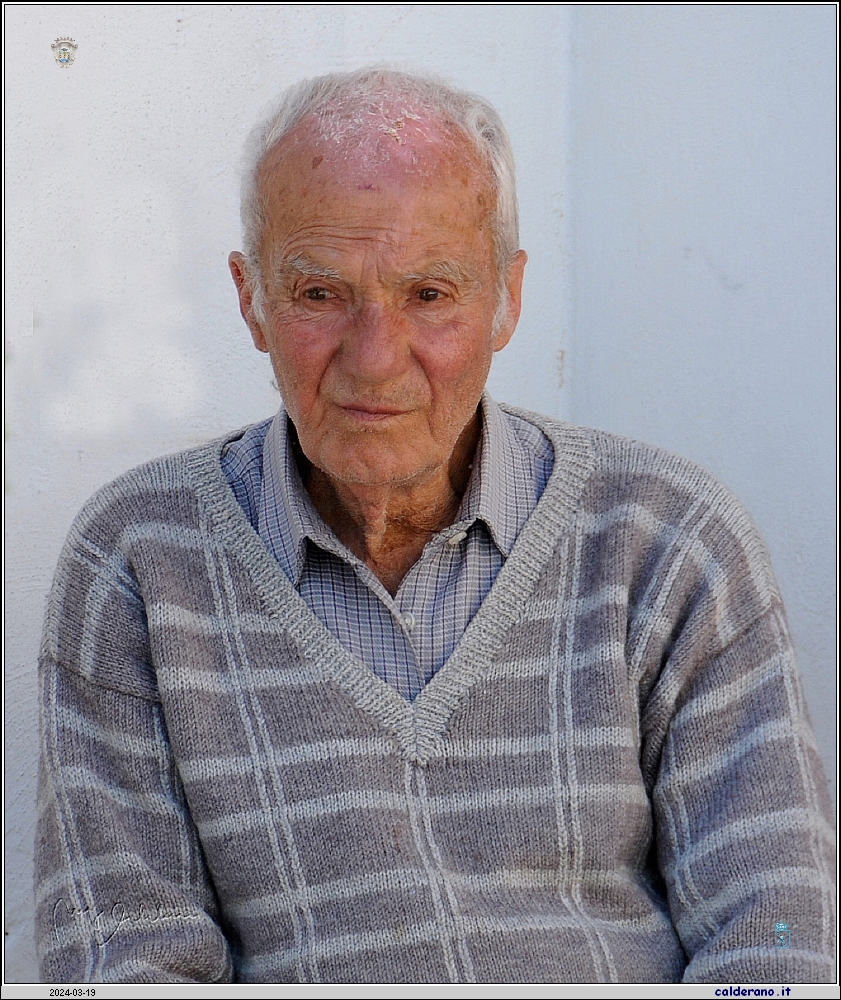

Zio Pino

“Uè Busti e foglie chi dicisi? Chi ngi nascisti vivu!!!” Questo era il suo modo di salutarmi quando avevo il piacere d’incontrarlo. In qualsiasi luogo e in qualsiasi contesto. Ho sempre ritenuto gli facesse piacere vedermi e lo stesso valeva per me anche se, appena dopo i convenevoli, con quelle sue manine delicate cercava di strapazzarti sorridendo. Il perché mi salutasse così risale ai miei ricordi di gioventù quando, nelle assolate giornate di fine settembre, inizio ottobre, si usciva con la barca munita di “cingiorru” in formato ridotto per andare a pesca di riccioline o pisci ‘mbambiri (pesci d’ombra). Sicuramente l’equipaggio al comando d’’a Pisciarella, e come marinai per caso io e Pinuccio, non avrebbe disdegnato catturare qualche altro branco di pesci (senza fa nomi scurmitelli) anche se l’obiettivo primario erano le ricciole in quanto più pregiate e, soprattutto, molto più remunerative: argomento questo molto sensibile per il comandante. Alla mia collezione di “imbarchi”, sollecitati e spesso concessi per togliermi dalle palle : dopo Zù monico, Cilarduzzo, Beniamino e ‘u Vaccaru mancava ‘a Pisciarella. Cercavo di non farmi mancare niente, specie cazziate terrificanti cui era vietatissimo ribattere o mostrare insofferenza se non a rischio di sbarco immediato. Bastava poco per incorrere negli improperi del comandante: un ordine non recepito all’istante o male interpretato; una manovra non eseguita correttamente, qualsiasi cosa insomma che ostacolasse il fine della battuta di pesca: la cattura di tutto il pesce possibile per il sostentamento della famiglia.

Questo tipo di pesca era prevalentemente praticato con mare calmo e nelle ore centrali della giornata, perché i branchi si trovavano sotto i detriti (cassette, rami buste di plastica, da cui il “soprannome”) che stazionavano nelle correnti superficiali (capi d’acqua). La battuta di pesca si svolgeva sempre alla ricerca di queste correnti superficiali e, una volta individuate, si percorrevano a mo’ di strada alla spasmodica ricerca di qualcosa che potesse generare ombra. Quel giorno dopo qualche ora di navigazione, al largo di Castrocucco ci imbattemmo in un ramo d’albero sotto il quale, avvicinandoci, notammo qualche quintale di riccioline da porzione. Mentre ‘a Pisciarella, come suo solito, alla vista del possibile bottino cominciava ad agitarsi e a metterti ansia, a me e a Pinuccio venne la cattivissima idea di accendere una sigaretta. “propriu mò v’avesa mitti a fumà la fissa di li mammi vosti!!!!” tuonò Pisciarella con tono di voce “leggermente” alterato. A cala finita e a pesce catturato il comandante si calmò dicendo : “mò putesi fumà”. Ricordo nitidamente e sempre con grande piacere, questa uscita in mare che con zio Pino quando ci incontravamo, spesso ci raccontavamo per rinverdire i ricordi di un mare, una pesca, di marinai: di “’nu Munnu ca non ngè cchiù”.

Beniamino

E così, in una gelida giornata di gennaio, ha lasciato per l’ultima volta il Porto. E’ andato a riunirsi alla “chiurma” dei mitici zu Monicu, u Vaccaru, Cilarduzzu e tutti gli altri Marinai per andare a pescare nel mare LIBERO del Paradiso. Solo chi ha conosciuto o avuto, come quelli della mia età, o poco più giovani, la fortuna di frequentarli quando il cemento non aveva ancora fatto scempio della spiaggia, può capire il vuoto definitivo che hanno lasciato.

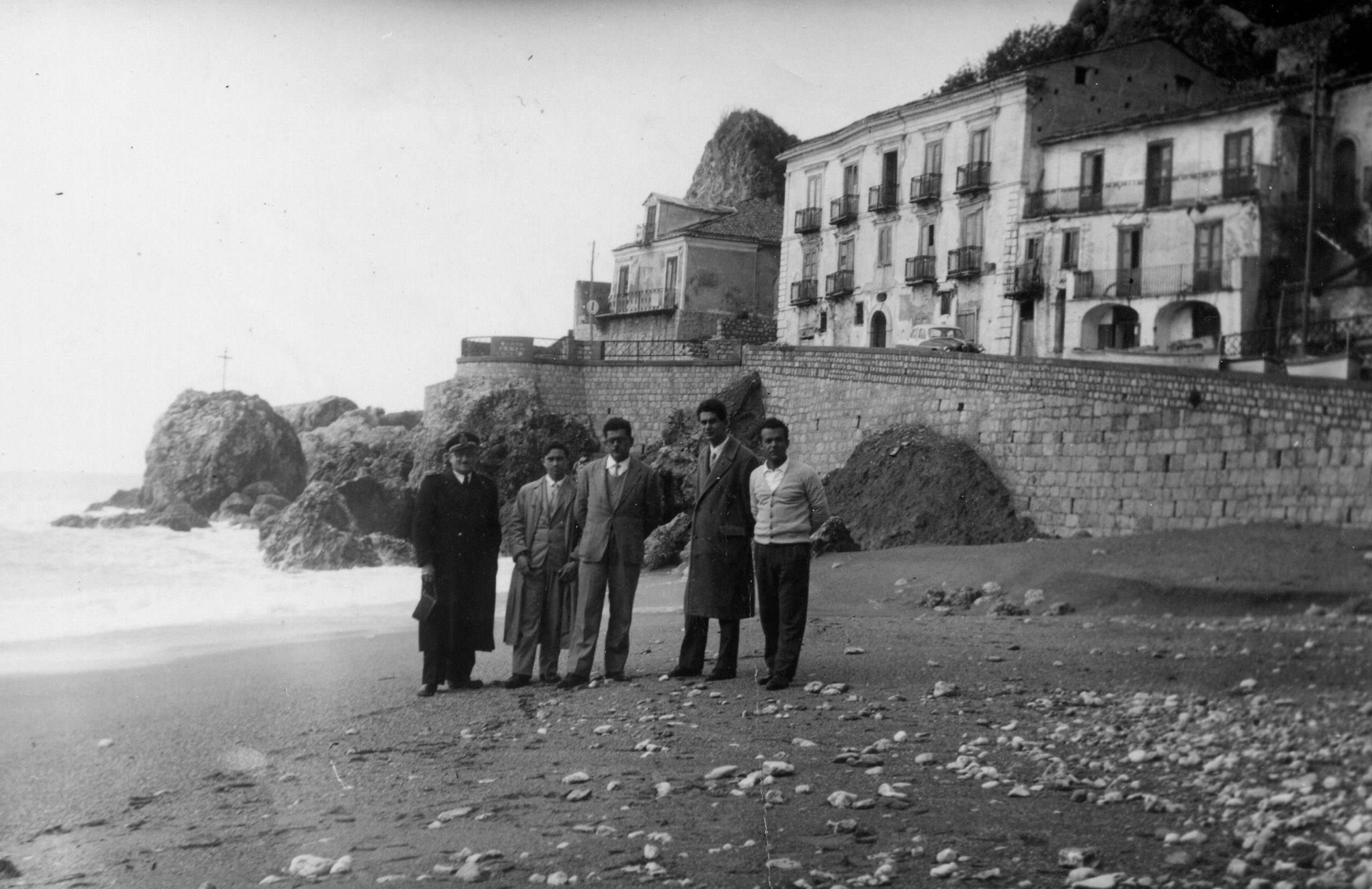

La Croce

Ricordi di Saverio Formica – testo Tania Formica

Intorno agli anni ‘30 “ngoppa a u muragliuni” era posizionata una croce recante il simbolo dei Missionari Oblati dell’Immacolata, li accanto si trovava anche una fontanella, quando comiciarono i lavori per allargare il viottolo che oggi è via Racia, la croce fu spostata su un grosso scoglio situato sull’attuale rotonda in cima “a mbraiata”, accanto allo scoglio (la cui ombra dava riparo dal cocente sole estivo) si trovava un pino. L’imbruttimento del Porto era appena cominciato e il peregrinare della croce non si era ancora concluso, infatti, lo scoglio fu rimosso e il pino estirpato, la croce fu spostata su un grosso scoglio che la natura aveva posizionato su un treppiede naturale formato da altri scogli, questi furono opportunamente modellati fino a formare una vasca che raccoglieva l’acqua del fiumiciattolo che sorgeva dalla Timpa e costeggiando l’attuale Residence Molo Nord arrivava fino alla Darsena, la vasca veniva utilizzata per lavare i panni e l’acqua del fiumiciattolo, raccolta con “mummule” e “langedde”, dissetava i Portaioli oltre ad essere utilizzata per bagnare i tagliamani, prima del passaggio della mazzoccola e dell’intreccio dei libani. Alla vasca si arrivava attraverso un viottolo che costeggiava il grosso scoglio, intorno agli anni ‘50 il mare si riappropriò del suo masso e probabilmente divenne uno dei tanti sui quali fu costruito il molo.

Il fiumiciattolo non è sparito, continua a scorrere sotterraneamente e in parte fluisce nel fiume che sfocia dietro il molo.

Il Crivo

La spiaggia del Crivo, attualmente racchiusa fra i moli del Porto di Maratea, è, per me, non solo un luogo del ricordo ma un vero e proprio sentimento, cioè la diretta connessione corpo-anima. In questo luogo della memoria le esperienze fisiche dalla preadolescenza alla gioventù si sono impresse nell’animo profondo e costituiscono, in questa età matura, la riserva esperienziale cui attingere in ogni momento, per ogni occasione.