L'idea

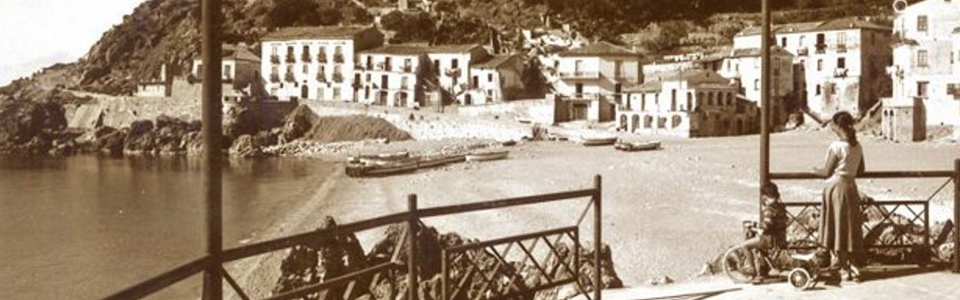

L’intento con cui nasce e, si spera, si svilupperà questo sito è quello di unire alle discrete facoltà delle nostre memorie personali la speranza di condividere, con chi ne sente come noi il bisogno, le esperienze passate, i ricordi e le testimonianze attraverso le quali porre argine alla inesorabile liquefazione della civiltà marinara di Maratea.

Fermare, anche solo attraverso il web, la fine dichiarata di un mondo che non c’è più e cercare di trasmettere nuovo impulso almeno al consolidamento di una memoria storica condivisa è il nostro immodesto obiettivo. Così, prendendo in prestito le parole di Guillaume Faye, potremmo dire che anche nella nostra società “l’uomo si è via via snaturato, perdendo il contatto con il mondo fisico, con il fuori-di-sé e con sé-stesso, appare sempre più un universo senza storia, senza radici, economicista ed anonimo, in seno al quale relazioni astratte, contrattuali, calcolatrici civiltà costituiscono i legami viventi, affettivi, storici, politici che fondano i popoli”. Per questo il recupero di uno “spirito arcaico, cioè premoderno, …che restauri valori ancestrali, quelli delle società di ordine(i)” è elemento fondamentale per iniziare la sfida per la conquista di quel futuro altrimenti precluso alla speranza dalla palude sociale che ci attanaglia.

E noi, pur consapevoli dell’inarrestabile quanto rapido evaporare di quel mondo di relazioni che trasmetteva oralmente i valori e il sapere, vogliamo offrire il nostro contributo a salvare il salvabile di quella civiltà marinara che, almeno fino a metà anni ’70, si è tramandata da secoli. Non siamo sicuri che le prossime generazioni di portaioli avranno in dote la conoscenza dei luoghi, la padronanza di un dialetto marinaresco ricco di termini e significati, la dimistichezza in mestieri ormai in disuso. Né siamo sicuri che fra venti, trent’anni, scomparsi i testimoni diretti di tante storie, un nome, un luogo, possa suscitare un ricordo, un pensiero a come eravamo e, soprattutto, chi eravamo; ma per capire dove possiamo andare è necessario sapere chi siamo stati e comparare questo con ciò che siamo adesso e quello che desideriamo essere.

Quindi solo se non consideriamo la Tradizione come una venerabile reliquia e la memoria storica come mero esercizio mnemonico ed operiamo attivamente quella forma di resistenza collettiva alla morte propria del tramandare, possiamo dire di non appartenere a quella generazione a cui Pessoa notò di appartenere: “generazione che ha perduto tutto il rispetto per il passato ed ogni credenza o speranza nel futuro. Viviamo perciò il presente con la fame e le ansietà di chi non ha altra casa.”

Ecco, allora, l’obiettivo di queste pagine: lasciare aperta una porta, la porta di quel fondaco tante volte varcata in gioventù, da cui si entrava in un mondo fatto di fatica e ingegno, sudore e vàsuli chiatràti e ùmmiti.

Le donne dei marinai

Le donne dei pescatori erano dedite a molteplici attività oltre quella, prevalente, della cura dei figli e della casa. Fra queste, quella della vendita del pesce pescato dai marinai del porto era sicuramente la più impegnativa; sicché tutti i giorni, in cui le condizioni del tempo consentivano agli uomini di andare a pesca dedicandosi ai vari “mestieri” (lambara, rizzi i funnu, coffe, scavicheddu, ecc.) a loro toccava un gravoso compito. Quando, ad esempio, i pescatori tornavano dalla lambara, Marina (moglie di Biasineddu), Luisa (moglie di Cilarduzzu ), Tresina ì Sceru (madre di Luisa), Maria Felice Iannini (detta Filici à surda) e altre donne di Maratea paese, si portavano presso le barche chiedendo al capopesca, per esempio zù Monicu, una o più cassette di alici (vedi documenti nella sezione pesca “la lambara”) in funzione di quanto pensassero di smerciarne in giornata. Il quantitativo di pesce acquistato non veniva pagato seduta stante, bensì annotato sui “libri contabili” del proprietario della lambara che sommava, giorno dopo giorno, quanto consegnato a ciascuna venditrice fino a quando, passata una settimana o dieci giorni, questa veniva chiamata a chiudere i conti.

‘U porcu

‘Na via ‘i gliànne:

“benedìca quantu si’ granne!”

Tagliacàpu ti và truvènnu

e ‘a caudàra sta ggià vuddénnu.

Scinni porcu fricàtu

jett’ ‘u sangu ‘nta ‘nu catu;

craje si’ sanguinàcciu

e ‘nvitàmu a Biasi ‘u pacciu.

Pedi jaccàti e ùgna russi

ncoppa ‘a scala d’ ‘a posta;

‘ncélu i guizzi da lu mussu

e ‘na camiàta senza sosta.

Mo ca ‘a zimma è luntàna

Sulu sangu int’a chiàna.

Ngi po sulu ‘na gran lama

prusciutti, capucòddi e assai salàm’.

una via di ghiande:

“benedica quanto sei grande!”

Tagliacàpu ti và cercando

e la caldaia sta gia bollendo.

Scendi porco spacciato

getta il sangue in un secchio;

domani sei sanguinaccio

e invitiamo Biasi il pazzo.

Piedi spaccati e unghia rosse

sulla scala della posta;

in cielo i grugniti dal muso

e un pasturare senza sosta.

adesso che il porcile è lontano

Solo sangue nella piana.

serve solo una gran lama

prosciutti capicolli e assai salami.

‘A cannìsta

Putìa maje jìnghi

‘i lacrimi ‘na cannìsta?

Eppùru, china d’acqua salata

t’ ‘a purtèvi.

Ériti l’acqua ‘i chiddu mari ammuccìatu,

quannu quetu, quannu ‘ndiavulàtu,

ca purtàva ‘na micciùna ‘int’ ‘u cori.

Nenti pozzu fa’

si ‘int’ ‘a cannìsta

ngi truvèsti sulu ‘u sali…

E nnenti ngi putìvi lla cannìsta

a ti stipà ‘nu mari sempi ‘n vista.

Potevo mai riempire

di lacrime una cesta?

eppure piena d’acqua salata

te la portai.

era l’acqua di quel mare nascosto,

quando quieto,quando agitato,

che portavo di nascosto nel cuore.

Niente posso fare’

se nella cesta

ci trovasti solo il sale…

E nulla potè la cesta

a conservarti un mare sempre in vista.

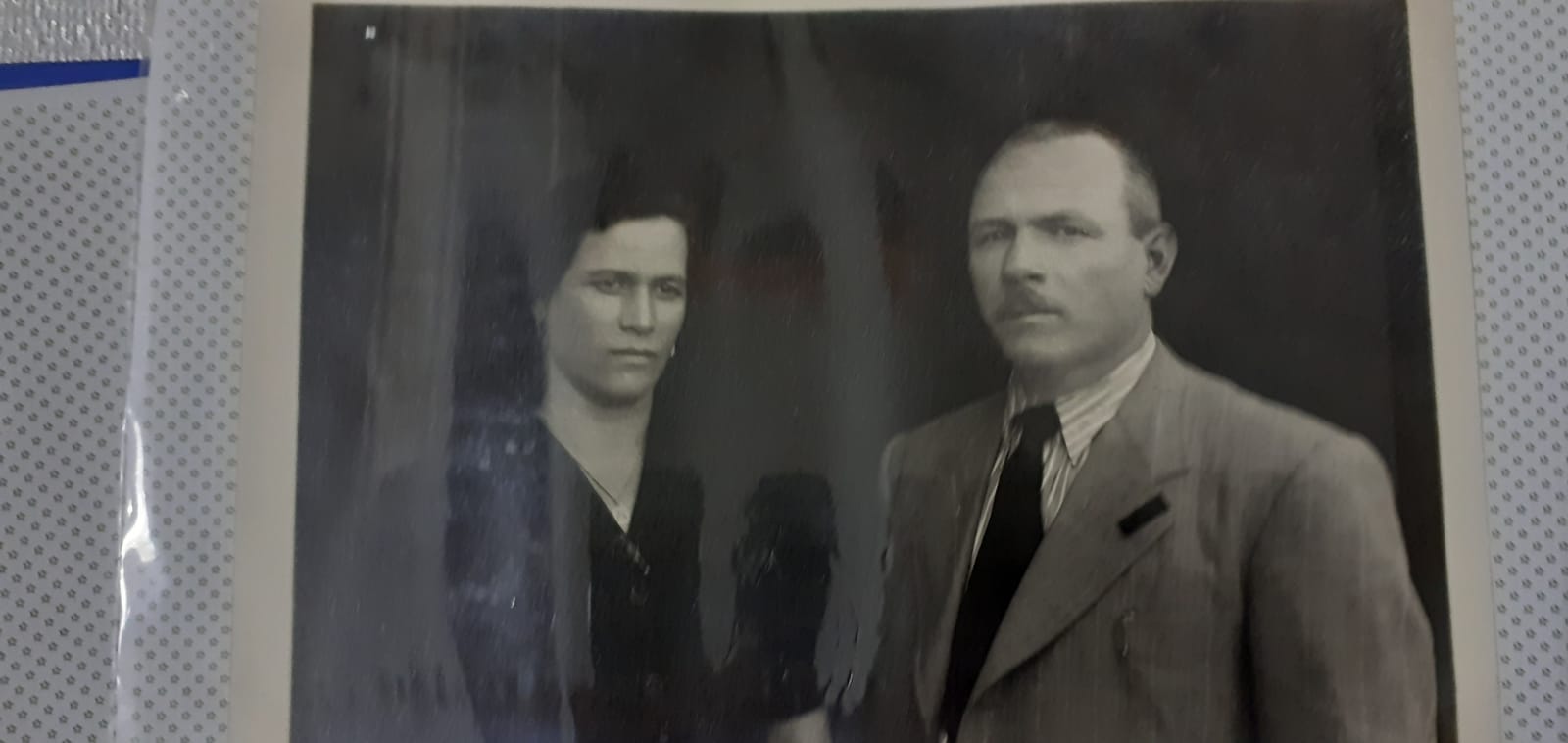

Zù Pascàli

Papà e mamma nn’anu sempi dittu

ca senza ‘i te

‘a fami s’avèriti pigliàtu

puru a lloru.

E nnuje ca nonn amu maje canusciùtu nonni

cu tte,

àmu avùtu ‘a ciorta

‘i nn’ avì tre.

Papà e mamma ci hanno sempre detto

che senza di te

la fame si serebbe preso

pure loro.

E noi che non abbiamo mai conosciuto i nonni maschi

con te,

abbiamo avuto la fortuna

di averne tre.

Zù Nicola

Quannu t’addummannàvinu l’ura

e tu, ‘ngoddu ‘u vistìtu bbonu,

da ‘int’ ‘a sacchetta

cacciàvisi ‘u dirròggiu

cu ‘a catinèdda d’oru,

avìsi l’ura bbona pi tutti.

Ma quannu vinìviti

‘u mumèntu tùu

ti truvèviti appisuliàtu

e nonn’ appìsti l’aggiu ‘i sapì,

da chidda cipùdda,

si chidda èriti l’ura

justa pi tte.

Quando ti chiedevano l’ora

e tu indossando il vestito buono

da dentro al taschino

cacciavi l’orologio

con la catenina d’oro,

avevi l’ora buona per tutti.

Ma quando venne

il tuo momento

ti trovò appisolato

e non avesti la possibilità di sapere

da quella cipolla,

se quella era l’ora

giusta per te.