L'idea

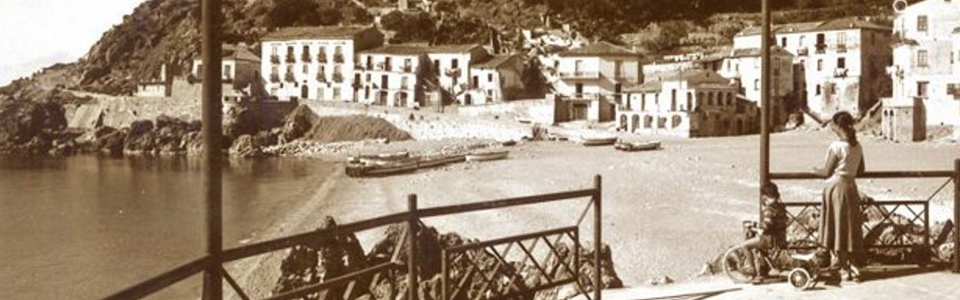

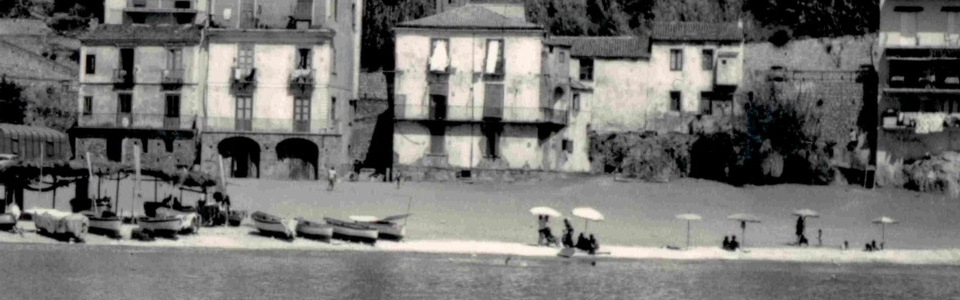

L’intento con cui nasce e, si spera, si svilupperà questo sito è quello di unire alle discrete facoltà delle nostre memorie personali la speranza di condividere, con chi ne sente come noi il bisogno, le esperienze passate, i ricordi e le testimonianze attraverso le quali porre argine alla inesorabile liquefazione della civiltà marinara di Maratea.

Fermare, anche solo attraverso il web, la fine dichiarata di un mondo che non c’è più e cercare di trasmettere nuovo impulso almeno al consolidamento di una memoria storica condivisa è il nostro immodesto obiettivo. Così, prendendo in prestito le parole di Guillaume Faye, potremmo dire che anche nella nostra società “l’uomo si è via via snaturato, perdendo il contatto con il mondo fisico, con il fuori-di-sé e con sé-stesso, appare sempre più un universo senza storia, senza radici, economicista ed anonimo, in seno al quale relazioni astratte, contrattuali, calcolatrici civiltà costituiscono i legami viventi, affettivi, storici, politici che fondano i popoli”. Per questo il recupero di uno “spirito arcaico, cioè premoderno, …che restauri valori ancestrali, quelli delle società di ordine(i)” è elemento fondamentale per iniziare la sfida per la conquista di quel futuro altrimenti precluso alla speranza dalla palude sociale che ci attanaglia.

E noi, pur consapevoli dell’inarrestabile quanto rapido evaporare di quel mondo di relazioni che trasmetteva oralmente i valori e il sapere, vogliamo offrire il nostro contributo a salvare il salvabile di quella civiltà marinara che, almeno fino a metà anni ’70, si è tramandata da secoli. Non siamo sicuri che le prossime generazioni di portaioli avranno in dote la conoscenza dei luoghi, la padronanza di un dialetto marinaresco ricco di termini e significati, la dimistichezza in mestieri ormai in disuso. Né siamo sicuri che fra venti, trent’anni, scomparsi i testimoni diretti di tante storie, un nome, un luogo, possa suscitare un ricordo, un pensiero a come eravamo e, soprattutto, chi eravamo; ma per capire dove possiamo andare è necessario sapere chi siamo stati e comparare questo con ciò che siamo adesso e quello che desideriamo essere.

Quindi solo se non consideriamo la Tradizione come una venerabile reliquia e la memoria storica come mero esercizio mnemonico ed operiamo attivamente quella forma di resistenza collettiva alla morte propria del tramandare, possiamo dire di non appartenere a quella generazione a cui Pessoa notò di appartenere: “generazione che ha perduto tutto il rispetto per il passato ed ogni credenza o speranza nel futuro. Viviamo perciò il presente con la fame e le ansietà di chi non ha altra casa.”

Ecco, allora, l’obiettivo di queste pagine: lasciare aperta una porta, la porta di quel fondaco tante volte varcata in gioventù, da cui si entrava in un mondo fatto di fatica e ingegno, sudore e vàsuli chiatràti e ùmmiti.

‘U Crivu

‘U Crivu nonn è ‘nu sitàcciu.

ma ‘a rena d’ i portaioli.

Dicìnu l’antichi ca ‘i vìpiri

ngi scinnìnu p’ amuriggià cu ‘i murìni.

Il Crivo non è un setaccio.

ma la spiaggia dei portaioli.

Dicono gli antichi che le vipere

ci andavano per amoreggiarecon le murene.

” I greci danno alla murena il nome di μùραίνα, in quanto si piega formando circoli. Dicono che questo animale sia unicamente di sesso femminile e che concepisca accoppiandosi con un serpente: per questo i pescatori lo catturano richiamandolo con un sibilo che imita quello del serpente stesso.”

Isidoro da Siviglia, Libro XII degli animali in Etimologie o origini, edizione Utet riportata in bibliografia.

‘U campusantu

“guaje quant’ ‘a rena r’ ‘o mare

e morte maje”

proverbio marinaro sorrentino

‘A ggenti d’ ‘u Portu,

chiddi c’ anu ggià sckund’ i jurni,

aspèttinu pi cunfòrtu

‘na parola ca dici di sali.

Si ngi jasi ‘na micciùna,

quannu ‘u soli sfrijti ‘ni ‘Nfrischi,

i vidèrisi ca s’accùcchinu,

sutt’ ‘a scala d’ ‘u trapàssu,

i saracìni, piscatùri e marinàri.

Pirciò quannu ngi passàsi,

doppu ‘a Funtana vecchia,

ausulìati ‘i voci e sintèti bbonu:

loru pàrrinu picchì sàpinu

ca ‘u sta’ cittu è tòssicu pi l’anima

e ca no nge rifrìscu

senza ‘na vucca ca ‘u dìciti.

Si ppo’ nonn avèsi pressa

e vulèrisi megliu scanaglià ‘i paròli,

rapènnu ‘u cancéddu

sintèrisi ‘i discursi ‘i sempi:

‘mbrogliarìe da vénni,

carrinòzzi stricàti

e pisci maje ammagliàti.

E pi cu mmo non teni ttémpu

e curri passénnu com’ ‘u lampu

adda sapì ca no nge scampu:

nisciùnu maje à gavitàtu ‘u campu.

La gente del Porto,

quelli che hanno finito i giorni,

aspettano per conforto

una parola che sa di sale.

Se ci andate di nascosto,

quando il sole sfuma agli Infreschi,

li vedreste riunirsi,

sotto la scala del trapasso,

i portaioli, pescatori e marinai.

Perciò quando ci passate,

dopo la Fontana vecchia,

udite le voci e ascoltate:

loro parlano perché sanno

che il silenzio è veleno per l’anima

e che non c’è consolazione

senza una bocca che la dice.

Se poi non avete fretta

e vorreste meglio capire le parole,

aprendo il cancello

sentireste i discorsi di sempre:

pesci da vendere,

carene sfregate

e pesci mai ammagliati.

E per chi ora non ha tempo

e corre passando come un lampo

deve sapere che non c’è scampo:

nessuno ha mai evitato il campo.

Nel Mar delle Tenebre

quando il sole svanirà

alla fine del viaggio e del tempo,

una luce mirabile occuperà

lo sguardo e gli orizzonti per ogni dove

e nel silenzio brillerà

l’Isola dei Giardini (poesia persiana)

Tresìna ‘i sceru

Ohi mamma, senza fiàtu!!

Ràgli com’ ‘a ‘nu ciùcciu.

L’anu affascinàtu

Stu diavulu ‘i Francùcciu.

Cu ‘u stòmmacu ‘mmano

Jetti l’anima pe l’occhi:

E’ statu chiddu ruffiano

O chidda figlia ‘i ‘ntròcchia?

Purtamùllu addù ‘a Tresìna

‘A truvàmu ncoppa ‘a Chiana,

Paternostro e Salve Reggina

E sckatti ‘ncorpu la puttana.

Ohi mamma, senza fiàto!!

Ràglia come un ciùccio.

L’hanno affascinàto

Sto diavolo di Francùccio.

Con lo stòmaco in mano

butta l’anima per gli occhi:

E’ stato quel ruffiano

O quella figlia ‘i ‘ntròcchia?

Purtiamolo da Tresìna

la troviamo sulla Chiana,

Paternostro e Salve Reggina

E schiatta in corpo la puttana.

Tanìnu ‘a vurpàcchia

‘Na fridda sira ‘i frivàru

puru Tanìnu ‘a vurpàcchia

appìvita sagli ‘a via ‘i coppa.

Forsi s’ ériti scucciàtu

di sta’ semp’ affacciàtu?

‘Ppuru, cchiù semplicementi,

vulìti strafaccià

da ‘n ata Panoramica.

Una fredda sera di febbraio

anche Tanìno ‘a vurpàcchia

dovette prendere la strada che sale.

Forse si era scocciato

di stare sempre affacciàto?

oppure, più semplicemente,

voleva affacciarsi

da un’altra Panoramica.

Tagliacàpu

Chi ricèttu voi piglià

Int’ ‘a ‘nu funnachèddu

Nìuru a gravùni?

Po’ dìcinu ca non saje accidi ‘u porcu

Picchì ‘u sanguinàcciu è vinùtu tòssicu…..

Dìcinu puru, i judicatùri

Ca vai pigliènnu, ‘na vota sì e ‘n ata puru

A Bbiasi ‘u pacciu pe Peppìnu ‘u sarcitùri*.

L’atu jurnu he pigliàtu

‘na aiàta pe uaràtu…..

Mo vulèra sapì

Cu è chidda ‘mbichèra

Ca va dicènnu ca mai ‘mbròglisi

Vinu ‘i vutta cu acqua ‘i pischèra.

Che pace vuoi avere

In in fondaco

Nero come il carbone?

Poi dicono che non sai uccidere il maiale

Perchè il sanguinaccio è venuto amaro…..

Dìcono pure i giudicatori

Che vai scambiando, una volta si e l’altra pure

A Biagio il pazzo con Peppino il rammendatore.

L’altro giorno hai confuso

un’occhiata con un sarago…..

adesso vorrei sapere

Chi è quell’impicciona

Che va dicendo che non confondi mai

Il vino di botte con acqua di sorgente.

* sarcitùri = dal lat. “sarcire”, rammendare. Rammendatore di reti da pesca.