L'idea

L’intento con cui nasce e, si spera, si svilupperà questo sito è quello di unire alle discrete facoltà delle nostre memorie personali la speranza di condividere, con chi ne sente come noi il bisogno, le esperienze passate, i ricordi e le testimonianze attraverso le quali porre argine alla inesorabile liquefazione della civiltà marinara di Maratea.

Fermare, anche solo attraverso il web, la fine dichiarata di un mondo che non c’è più e cercare di trasmettere nuovo impulso almeno al consolidamento di una memoria storica condivisa è il nostro immodesto obiettivo. Così, prendendo in prestito le parole di Guillaume Faye, potremmo dire che anche nella nostra società “l’uomo si è via via snaturato, perdendo il contatto con il mondo fisico, con il fuori-di-sé e con sé-stesso, appare sempre più un universo senza storia, senza radici, economicista ed anonimo, in seno al quale relazioni astratte, contrattuali, calcolatrici civiltà costituiscono i legami viventi, affettivi, storici, politici che fondano i popoli”. Per questo il recupero di uno “spirito arcaico, cioè premoderno, …che restauri valori ancestrali, quelli delle società di ordine(i)” è elemento fondamentale per iniziare la sfida per la conquista di quel futuro altrimenti precluso alla speranza dalla palude sociale che ci attanaglia.

E noi, pur consapevoli dell’inarrestabile quanto rapido evaporare di quel mondo di relazioni che trasmetteva oralmente i valori e il sapere, vogliamo offrire il nostro contributo a salvare il salvabile di quella civiltà marinara che, almeno fino a metà anni ’70, si è tramandata da secoli. Non siamo sicuri che le prossime generazioni di portaioli avranno in dote la conoscenza dei luoghi, la padronanza di un dialetto marinaresco ricco di termini e significati, la dimistichezza in mestieri ormai in disuso. Né siamo sicuri che fra venti, trent’anni, scomparsi i testimoni diretti di tante storie, un nome, un luogo, possa suscitare un ricordo, un pensiero a come eravamo e, soprattutto, chi eravamo; ma per capire dove possiamo andare è necessario sapere chi siamo stati e comparare questo con ciò che siamo adesso e quello che desideriamo essere.

Quindi solo se non consideriamo la Tradizione come una venerabile reliquia e la memoria storica come mero esercizio mnemonico ed operiamo attivamente quella forma di resistenza collettiva alla morte propria del tramandare, possiamo dire di non appartenere a quella generazione a cui Pessoa notò di appartenere: “generazione che ha perduto tutto il rispetto per il passato ed ogni credenza o speranza nel futuro. Viviamo perciò il presente con la fame e le ansietà di chi non ha altra casa.”

Ecco, allora, l’obiettivo di queste pagine: lasciare aperta una porta, la porta di quel fondaco tante volte varcata in gioventù, da cui si entrava in un mondo fatto di fatica e ingegno, sudore e vàsuli chiatràti e ùmmiti.

Triglia di scoglio

Dal gr. “tríglē”, forse deriv. di “trízein”, stridere per il rumore che produce la vescica natatoria del pesce quando viene tolto all’acqua. Gli antichi romani pagavano somme considerevoli per le triglie oltre il kg. È un pesce abbastanza piccolo con un corpo piuttosto allungato. Ha una bocca piccola che può protrarre, dalla estremità si diramano due appendici (barbigli), che sono utilizzate per cercare cibo sui fondali, possono inoltre venir nascoste in un solco sulla mandibola durante il riposo. Gli occhi si trovano vicini al bordo superiore della testa, il quale può essere più o meno acuminato. La triglia ha molte sfumature di colore: ha il dorso bruno-rossastro, i fianchi sono di un color rosa arancio e biancastro con tre o quattro strisce orizzontali giallo-dorate, il ventre è generalmente rosa.

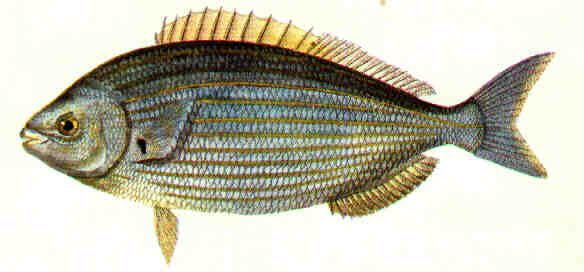

Salpa

Dal lat. “sālpam”, gr. “sálpe”, “sárpē”. Ha abitudini gregarie legate al fondo marino della costa. Non si spingono a profondità superiori ai 15-20 metri. Viene catturata nei tramagli ed in altre reti da posta. Il corpo ha la forma tipica degli Sparidae, allungato, con dorso e ventre convesso, peduncolo caudale sottile, coda bilobata. È ricoperto da grosse squame, ha una dentatura molto robusta, utilizzata per raschiare le alghe dagli scogli. La livrea prevede dorso grigio-azzurro con i fianchi argentati attraversati orizzontalmente da dieci strisce dorate. La coda e le pinne sono brune. Le carni non sono di grande qualità, data l’alimentazione prettamente erbivora che spesso conferisce loro un odore spiacevole di alghe o fango. Questo può essere evitato eviscerando la salpa quanto prima possibile, prima che il contenuto intestinale vada in putrefazione. Comunque è una cattura ambita dai pescatori sportivi dato che oppone una strenua resistenza alla cattura.

Boga

Dal lat. “bōcam”, gr. “bôks”, connesso con “boân”, ‘gridare’ perché ritenuto in grado di emettere grida. Il corpo è allungato e affusolato, gli occhi grandi. È specie onnivora, anche se si ciba prevalentemente di crostacei. Le sue carni sono buone se consumate dopo breve tempo dalla morte del pesce altrimenti il contenuto dell’intestino va in putrefazione conferendo all’animale un cattivo odore. Il modo migliore per consumarle è quello della frittura sempre che si riescano a pescare, come negli anni 50-70 a Santoianni cù ù sciavicheddu.

Pesce civetta

Dal lat. “cŏrvum”, per la sua forma e colorazione somigliante all’uccello. Suggestiva la derivazione etimologica nelle Etimologie di Isidoro che fa derivare “corvus” da cordis vox, ossia voce del cuore per quanto sotto esplicato.

Catturato, produce un gemito impressionante, simile al pianto di un bambino neonato, che dura per parecchio tempo fuori dall’acqua. La testa è relativamente grossa, con una grande bocca, dotata di corazza ossea. Il corpo è allungato, piuttosto compresso sul dorso. La caratteristica più visibile di questa specie sono le grandipinne pettorali, rette da lunghi e robusti raggi, che completamente allargate formano insieme un grande ellisse, che permette al pesce di “planare” vicino ai fondali. La livrea è alquanto varia da esemplare a esemplare, con un colore di fondo che va dal grigio bruno al giallo fino al rossastro, decorato da 3 o più fasce verticali brune e costellato di punti bianchi. Le pinne pettorali presentano la stessa colorazione, ma sono puntinate e orlate anche di un blu elettrico.

Tordo marvizzo

Dal fr. Ant. “malvis”. Vive a bassa profondità ed ha abitudini sedentarie. Si riproduce da maggio a luglio. Probabile una inversione sessuale, poiché oltre i 40 cm di taglia sono tutti individui maschi. Gli adulti si cibano di molluschi bivalvi e Gasteropodi, Crostacei decapodi, le cui conchiglie ed i cui carapaci vengono frantumati facilmente dai robusti denti faringei.