L'idea

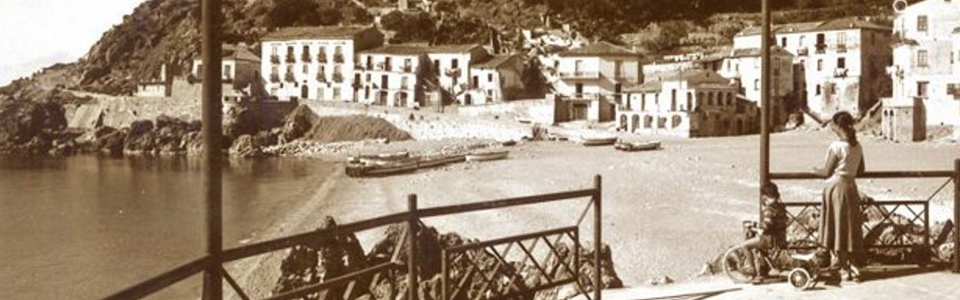

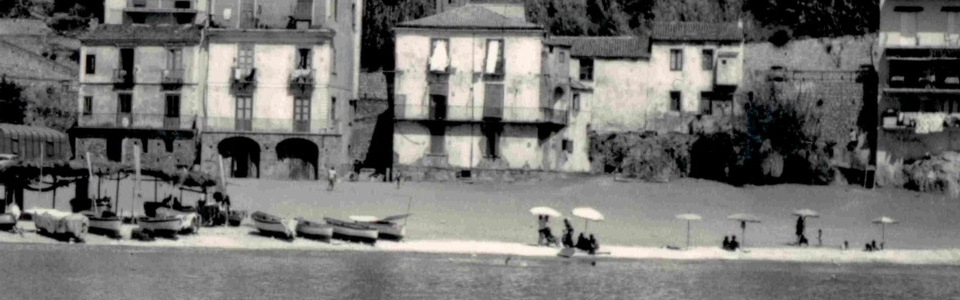

L’intento con cui nasce e, si spera, si svilupperà questo sito è quello di unire alle discrete facoltà delle nostre memorie personali la speranza di condividere, con chi ne sente come noi il bisogno, le esperienze passate, i ricordi e le testimonianze attraverso le quali porre argine alla inesorabile liquefazione della civiltà marinara di Maratea.

Fermare, anche solo attraverso il web, la fine dichiarata di un mondo che non c’è più e cercare di trasmettere nuovo impulso almeno al consolidamento di una memoria storica condivisa è il nostro immodesto obiettivo. Così, prendendo in prestito le parole di Guillaume Faye, potremmo dire che anche nella nostra società “l’uomo si è via via snaturato, perdendo il contatto con il mondo fisico, con il fuori-di-sé e con sé-stesso, appare sempre più un universo senza storia, senza radici, economicista ed anonimo, in seno al quale relazioni astratte, contrattuali, calcolatrici civiltà costituiscono i legami viventi, affettivi, storici, politici che fondano i popoli”. Per questo il recupero di uno “spirito arcaico, cioè premoderno, …che restauri valori ancestrali, quelli delle società di ordine(i)” è elemento fondamentale per iniziare la sfida per la conquista di quel futuro altrimenti precluso alla speranza dalla palude sociale che ci attanaglia.

E noi, pur consapevoli dell’inarrestabile quanto rapido evaporare di quel mondo di relazioni che trasmetteva oralmente i valori e il sapere, vogliamo offrire il nostro contributo a salvare il salvabile di quella civiltà marinara che, almeno fino a metà anni ’70, si è tramandata da secoli. Non siamo sicuri che le prossime generazioni di portaioli avranno in dote la conoscenza dei luoghi, la padronanza di un dialetto marinaresco ricco di termini e significati, la dimistichezza in mestieri ormai in disuso. Né siamo sicuri che fra venti, trent’anni, scomparsi i testimoni diretti di tante storie, un nome, un luogo, possa suscitare un ricordo, un pensiero a come eravamo e, soprattutto, chi eravamo; ma per capire dove possiamo andare è necessario sapere chi siamo stati e comparare questo con ciò che siamo adesso e quello che desideriamo essere.

Quindi solo se non consideriamo la Tradizione come una venerabile reliquia e la memoria storica come mero esercizio mnemonico ed operiamo attivamente quella forma di resistenza collettiva alla morte propria del tramandare, possiamo dire di non appartenere a quella generazione a cui Pessoa notò di appartenere: “generazione che ha perduto tutto il rispetto per il passato ed ogni credenza o speranza nel futuro. Viviamo perciò il presente con la fame e le ansietà di chi non ha altra casa.”

Ecco, allora, l’obiettivo di queste pagine: lasciare aperta una porta, la porta di quel fondaco tante volte varcata in gioventù, da cui si entrava in un mondo fatto di fatica e ingegno, sudore e vàsuli chiatràti e ùmmiti.

Alici

Dal lat. “allēcem” attrav. Lo sp. “alacha”, salamoia, salsa di pesce. Forse connesso con il gr. “háls” sale. Forse pesce base nella preparazione del “garum”, salsa di pesce di cui erano ghiotti i Romani. Corpo lungo, provvisto di squame, muso breve. Le pinne del petto sono normali. La pinna della coda è a V. L’acciuga si distingue dagli altri per avere la mascella di sotto più corta di quella di sopra. Il colore è verde azzurro, i fianchi e la pancia sono di colore argento, lungo i fianchi c’è una linea marrone.

Bavosa

Dal gr. “blennόs”, cioè bavoso, a causa del liquido viscoso che ricopre le squame. La caratteristica più evidente dei blennidi è l’assenza di scaglie sul corpo lasciando la pelle nuda. Per ovviare alla minore protezione che questa mancanza comporta e per garantire un’adeguata idrodinamicità, la loro pelle secerne copiose quantità di muco che li rende estremamente viscidi. Per questo motivo, vengono chiamati comunemente bavose. La forma del corpo è caratteristica anch’essa: è allungato ed è munito di una pinna anale e di una pinna dorsale lunghissime, la pinna dorsale è unica, estesa per tutta la lunghezza del corpo. La colorazione di fondo del dorso e dei fianchi è verdastra, con sfumature grigio-gialle, talvolta rossastre; l’addome è più chiaro, bianco-giallastro.

Castagnola

Dal lat. “coracīnum” e gr. “korakἰnos da kόrax” ossia corvo, per il colore scuro del corpo. Presenta un corpo ovale, schiacciato, con bocca piccola, pinna caudale appuntita nella parte terminale. I giovani hanno una colorazione blu elettrico, mentre gli esemplari adulti la perdono gradatamente con la crescita per diventare marrone scuro o nerastri. Si hanno spesso aggregazioni di moltissimi individui, a formare una densa “nube”. La riproduzione avviene in estate; dopo la nascita i piccoli vengono accuditi esclusivamente dagli esemplari maschi.

Cefalo

Dal lat. tardo “cèphalum”, gr. “képhalos” deriv. di “képhalē”, testa. Ha testa tozza e massiccia. Isidoro da Siviglia fa derivare il termine muggine dal lat. “mugilis” ossia multum agilis in virtù delle doti del pesce capace di un nuoto rapido e di saltare due o tre metri fuori dell’acqua per evitare le reti o gli inseguitori. Si nutre di ogni tipo di invertebrato bentonico ed anche di materiale organico in decomposizione. Si alimenta sul fondo anche se è comune incontrarlo in superficie.

Pesce pettine

Dal lat “sōricem” topo. Se si sente minacciato si seppellisce completamente sotto la sabbia. Il morso del pesce pettine è in grado di bucare la pelle delle dita dei pescatori. Le sue carni sono apprezzate per le fritture. È molto diverso dagli altri labridi mediterranei, è infatti, molto compresso lateralmente ed ha un caratteristico profilo ripidissimo con fronte spiovente verticalmente. colore della femmina è grigiastro o color sabbia con tonalità che danno sul rossastro o sull’arancio con linee blu vivo attorno all’occhio, inoltre sono presenti scaglie con riflessi vivaci sull’addome. Il maschio adulto è complessivamente grigio con tonalità giallastra con qualche macchietta rosa salmone.